こんにちは、シンガーソングライターの山田啓太です!

Twitter→@PON1240

あなたはダイヤトニックコードという言葉を聞いたことがあるでしょうか。

それは、作曲をする上でとても大切なことになります。

難しそうと思う人もいるかもしれませんが大丈夫です。

なるべくわかりやすく説明します。

その前に、ダイヤトニックスケールについて、少しお話します!

もくじ

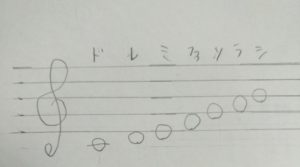

ダイヤトニックスケールとは

「ダイアトニックスケール」とは基準の音から「全音・全音・

↑これが、キーをCとした時のダイヤトニックコード

ダイアトニックスケールについては、

この、「ドレミファソラシド」それぞれの音をルートにして、

コードとは

複数の音を同時に鳴らすことです。和音ともいいます。

Cコードなら、ド、ミ、ソの3和音になります。

ルートとは

コードの中の一番低い音のことです。

根音、ベース音ともいいます。

先程のCのコードなら、ルート音はドになります。

では実際のダイヤトニックコードの作り方をお話します!

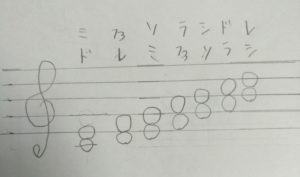

ルートに対して3度の音を加える

「全音・全音・

このルート音に、ルートに対して3度の音を重ねます。

ルートの隣の音は2度で、

たとえば、ドに対して3度の音は、ミになります。

重ねるとこんな感じです。

↑ルートをCとした時のダイヤトニックコードに3時の音を足すとこうなる。

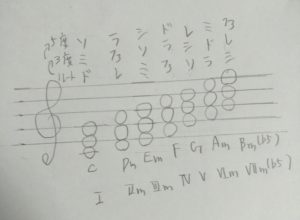

ルートに対して5度の音を重ねる

先程と同じ考えです。

ルートの、4つ隣の音が5度です。

先ほどの、3度の音の2つ隣のででもありますね!

例えば、ドに対して5度は、ソになります!

↑さっきの3度足したものに5度の音を足すとこうなる。

これをコードにして表すと

C、Dm、Em、F、G、Am、Bm(♭5)、

これが、「ダイアトニックコード」です!

ちなみに、C、Dm、Em、F、G、Am、Bm(♭5)はローマ字を使って表すこともあります。

そうすると、Ⅰ、Ⅱm、Ⅲm、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵm、Ⅶm(♭5)

この3つの音で構成されたコードを「三和音」

ここに、5度の2つ隣の音「7度」を更に重ねると、

「四和音」のダイアトニックコードになります。(「テトラッド」

まとめ

今日の記事はいかがでしたでしょうか。

ダイヤトニックコードの仕組みは覚えてしまえば簡単ですよね!

・基準の音から「全音・全音・

・ダイヤトニックスケールの基準の音がドの場合ドレミファソラシドになる。

・そのドレミファソラシドはルート音となる

・ルート音に3度と5度の音を重ねるとダイヤトニックコードとなる。

最後までご覧頂きありがとうございました!